Member of ;

AHS The Antiquarian Horological Society (U.K.)

BHI The British Horological Institute (U.K.)

NAWCC The National Association of Watch & Clock Collectors (U.S.A.)

AHS The Antiquarian Horological Society (U.K.)

BHI The British Horological Institute (U.K.)

NAWCC The National Association of Watch & Clock Collectors (U.S.A.)

商品カテゴリ一覧

- 全商品

- 古時計/古典時間維持装置 ウォッチ Time Keeping

- 古時計/古典時間維持装置 クロック Time Keeping

- 懐中時計 鍵 Watch Keys

- 時計提げ鎖 Watch Chains

- 時計スタンド、ケース、ボックス、 その他時計関連 Watch stand, case, box etc

- 提物/フォブ Watch Fobs(時計鎖飾)/根付 Netsuke

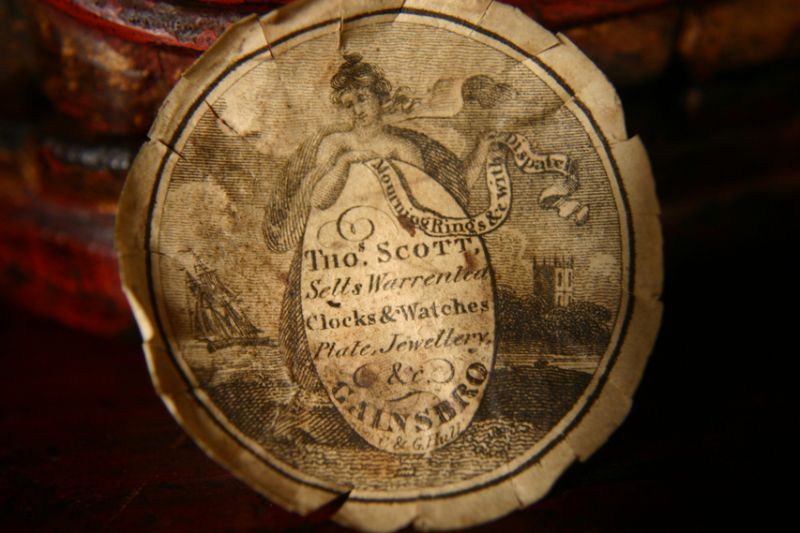

- ウォッチペーパー Watch Papers

- 古典科学技術機器/サイエンティフィックアンティーク Scientific Antiques

- 古美術/アート Art Works

- アンティークジュエリー/その他 Jewellry & Other

- アーカイブ 過去の販売品/Archives of Sold Items

- アンティーク・レストアレーション・修理

ショッピングカート

カートの中身

カートは空です。

|

ホーム |

店長日記

店長日記

店長日記:155件

HM Queen Warrant

テンプル騎士団

発掘品

遠眼鏡

うちのジェームス君です。

メメント・モリ ダイヤル

古い鉄尺

鼈甲バージ

尺時計 文字盤

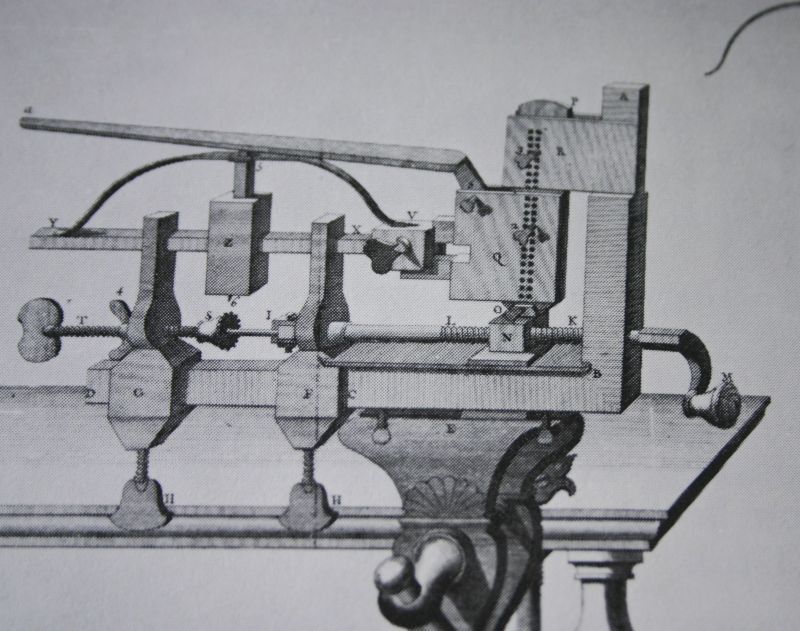

18世紀前期後半 フュージエンジン

スイス 多色エナメル装飾 懐中時計

意匠登録マーク

ビクトリアン カットスティール ブローチ

デレク・プラッツ H4

18世紀 時計針 コレクション

アドバタイズメントウォッチキー

19世紀 ウォッチペーパー

ビクトリアン 機械式鉛筆 替芯ケース

国産リングゲージ

ローマン コイン 発掘品

|

ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス